鳶舞千年:濰坊風箏博物館里的東方美學密碼

為了感受中華地方傳統文化與美學的交融特色,2025年7月15日,曲阜師范大學歷史文化學院“薪火傳校史”社會實踐隊隊員來到了濰坊市風箏博物館開展實踐活動———走進地方文化場館,感受歷史的脈搏。我們想親眼看看這“紙鳶飛天”的故鄉,探尋小小風箏里蘊含的東方美學密碼。

初入“鳶都”的震撼

濰坊市風箏博物館外觀設計頗具特色,藍色屋頂以濰坊“鳶都”稱號為靈感,形似躍龍。館內大廳懸掛著從地面延伸至天花板的各式風箏,品類豐富、色彩多樣,包括長度可達數十米的龍頭蜈蚣風箏及巴掌大小的蝴蝶風箏等。據介紹

,該館收藏古今中外風箏珍品上千件,為世界最大的風箏專業博物館,直觀展現出風箏背后深厚的文化承載。跟隨著講解,實踐隊員仿佛坐上了時光機。原來,濰坊的風箏歷史可以追溯到那么久遠!早在春秋戰國時期,魯班、墨子這些能工巧匠就開始研究能飛的東西,最早的“木鳶”就是雛形。到了宋代,風箏才真正從實用工具變成了大家喜愛的娛樂活動。講解員提到宋朝皇帝宋徽宗不僅自己喜歡畫風箏,還讓人編了專門的風箏圖譜,這讓實踐隊員們很驚訝,原來古代皇帝也這么“接地氣”。而到了明清時期便是濰坊風箏真正大放異彩的時候。鄭板橋在濰坊當縣令時寫的詩里就有“紙花如雪滿天飛”的句子,可以想象當年白浪河畔放風箏的熱鬧景象。特別有意思的是,濰坊楊家埠的年畫特別有名,手藝人就把年畫的繪畫風格和技巧用到了風箏上!大紅大綠,色彩對比特別鮮明,畫的多是蝙蝠(福)、桃子(壽)、鯉魚(躍龍門)這些象征吉祥如意的圖案。實踐隊員們表示:風箏不僅僅是玩具,它上面畫的每一筆,都寄托著老百姓對美好生活的向往。那時候,濰坊已經有了專門做風箏的作坊,像“龍頭蜈蚣”、“仙鶴童子”這些經典樣子就是那時候定型的。

風箏里的

博物館二樓展示了風箏制作的“扎、繪、糊、放”四項傳統技藝(即“風箏四藝”):扎骨架環節選用特定竹子,經精細劈制、火烤定型,要求兩側絕對對稱以保證飛行穩定性,竹篾經加工展現出機器難以復制的韌性與光滑度;繪風箏分為“民間派”與“城派”,民間派借鑒年畫風格,色彩鮮艷、大塊平涂;城派則更為精細,部分采用薄絹繪制,追求透明質感;糊紙/絹環節注重平整與松緊度,直接影響風箏飛行狀態;放飛環節中,小風箏需細線牽引,百米級大型風箏甚至需借助汽車牽引,實現了工藝品與動態飛行的結合。

邊走邊看邊聽,實踐隊員漸漸感受到風箏里藏著的東方美學和文化密碼:“形”與“意”的結合:風箏的造型不是隨便做的。威武的“龍頭蜈蚣”,融合了龍、蛇、魚等多種動物的特征,象征著力量、祥瑞和綿延不絕。那些花鳥魚蟲的圖案,也都帶著吉祥的寓意。風箏飛在天上,本身就是一個帶著美好祝愿的符號。“靜”與“動‘的和諧:掛在墻上的風箏是精美的工藝品,但它的美,只有在放飛時才能完全展現。當它在藍天白云下迎風飛舞,姿態萬千,那份靈動和自由,才是風箏藝術的靈魂。這讓我想到中國藝術里講究的“氣韻生動”。“傳承”與“創新”:博物館里不僅有古老的寶貝,也有充滿現代氣息的風箏:火箭、卡通人物、甚至二維碼風箏!講解員說,濰坊每年都舉辦國際風箏節,吸引全世界的風箏愛好者。風箏藝人也在不斷創新,用新材料、新題材,讓這門老手藝煥發新生。

一根長線,牽起過去與未來

此次實踐活動通過對濰坊風箏博物館的系統探訪,呈現出多層次的文化認知價值。隊員們在館內既目睹了春秋戰國時期“木鳶”雛形的復原模型,也觀察到明清時期與楊家埠年畫技藝交融的傳世風箏,更接觸到融入現代科技的燈光風箏與二維碼風箏,不同時期的展品形成跨越千年的對話,直觀展現出風箏從實用工具到藝術載體、從傳統手工藝到融合現代元素的演變軌跡。這種實物化的歷史敘事,讓抽象的“文化傳承”具象為可觸摸的竹篾質感、可觀察的色彩演變、可理解的工藝迭代,為歷史學研究提供了從“文本記載”到“實物佐證”的鮮活樣本。

從學科視角看,此次探訪印證了地方文化場館作為“活態歷史教材”的獨特價值——它將濰坊風箏的發展脈絡(春秋戰國雛形、宋代娛樂化轉型、明清鼎盛)、核心技藝(“扎繪糊放”四藝的精細講究)與文化內涵(形意結合的象征體系、靜動和諧的美學追求、傳承與創新的平衡智慧)熔鑄為立體敘事。這些內容共同指向一個核心:濰坊風箏不僅是地域文化的符號,更是中華傳統美學中“實用與審美共生”“傳統與現代互哺”理念的生動載體。它以一根長線串聯起歷史的厚重與未來的可能,既承載著古人對天空的向往,也延續著當代人對文化根脈的守護與創新,為理解中國傳統文化的生命力提供了極具代表性的樣本。(通訊員:李偉強)

圖為實踐隊員從外看博物館特色壁畫 李偉強供圖

圖為實踐隊員初入博物館大廳概貌 李偉強供圖

圖為特色傳統風箏 李偉強供圖

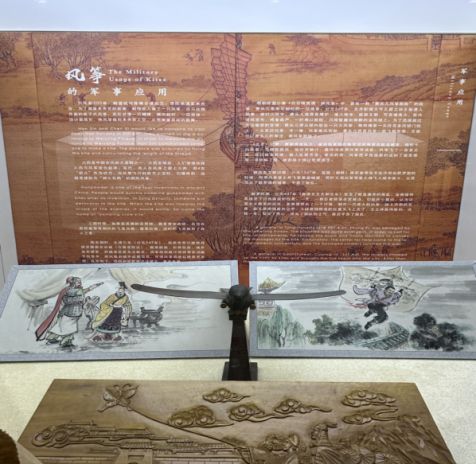

圖為風箏的軍事應用歷史 李偉強供圖

圖為實踐隊員體驗紙扎風箏制作 李偉強供圖