從府學到狀元,看蘇州的文化接力

7月9日,蘇州大學“哲學+”實踐團(以下簡稱“實踐團”)走進蘇州教育博物館和蘇州狀元博物館展開實踐。通過本次研學調研,實踐團成員們在與歷史的對話中,感悟蘇州文化接力的深厚底蘊與蓬勃活力。

圖為團隊成員于蘇州教育博物館合影。李蘇供圖

府學筑基:崇文重教的文化基因

推開柴園古樸的木門,仿佛踏入一條時光的河流。蘇州教育博物館坐落于此。實踐團成員在茍鑫鑫帶領下,深度挖掘柴園的歷史內涵。茍鑫鑫和大家介紹道,北宋景祐二年(1035年),范仲淹放棄風水寶地建私宅,以“立師資,聚群材,陳正道”為理念,慨然捐地創辦蘇州府學,點燃了蘇州官學教育的星火。明清兩朝,蘇州以51名狀元、1882名進士冠絕天下,成就“狀元之鄉”美譽。

圖為團隊成員于蘇州教育博物館學習文物背后的歷史故事。李蘇供圖

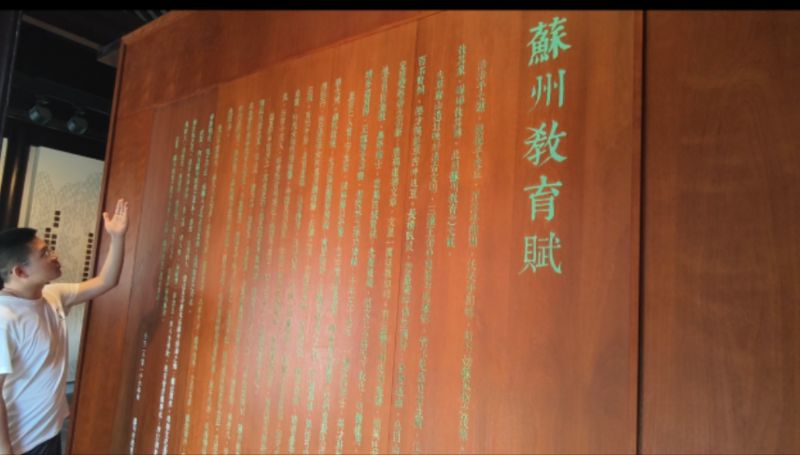

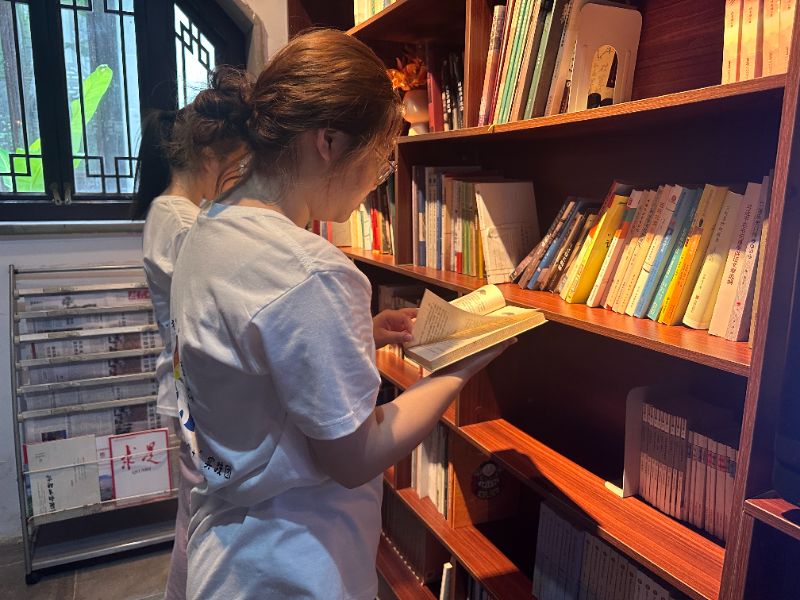

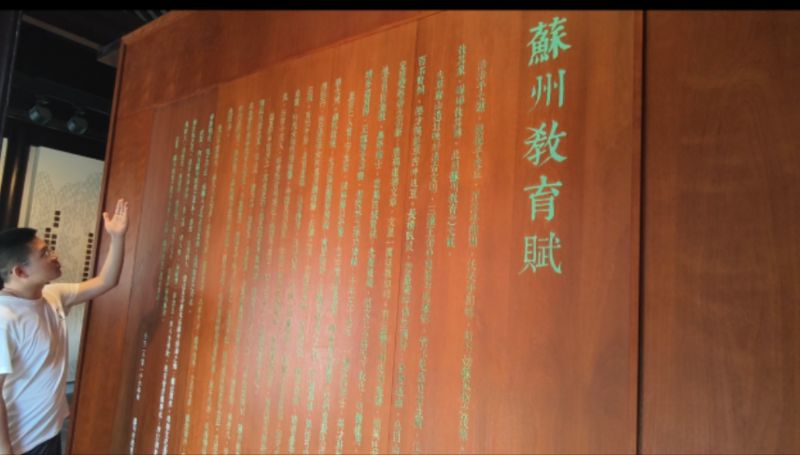

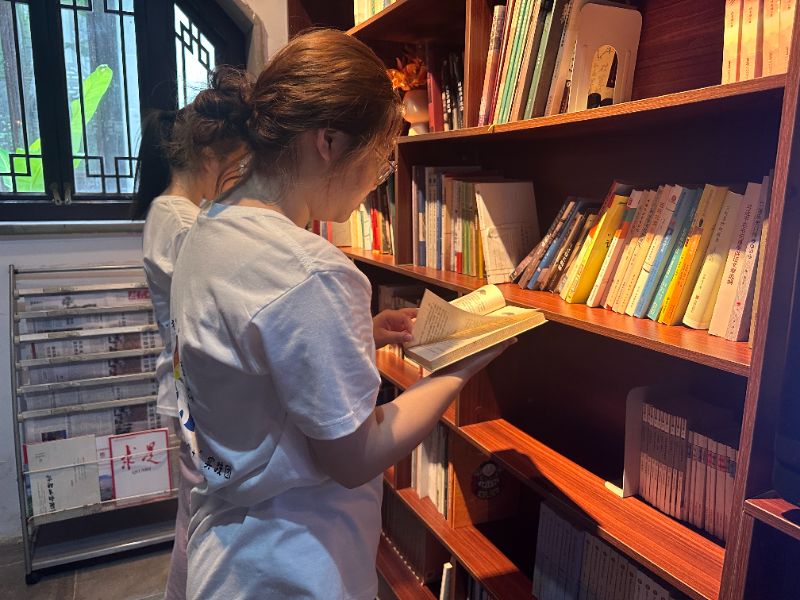

團隊成員于館內私塾室共讀詩詞作品,與范仲淹等歷史人物跨時空對話;借助現代科技,以知識闖關、學寫毛筆字的方式學習蘇州優秀傳統文化。文物陳列展前,團隊成員通過知識問答的方式加深對文物歷史的了解,成一涵帶領大家齊頌《蘇州教育賦》,誦讀聲朗朗,團隊成員對蘇州教育文脈的理解更加深入。

圖為團隊成員于館內私塾室共讀詩詞作品、學習姑蘇文化。成一涵供圖

圖為成一涵帶領團隊成員誦讀《蘇州教育賦》。茍鑫鑫供圖

東吳門模型前,團隊成員偶遇一位老人。團隊成員熱情地向老人介紹博物館歷史,分享實踐緣由與感悟。老人感慨地說:“我的先生是蘇大歷史系畢業的。在他的影響下,也是出于愛好,我很喜歡游歷園林和博物館。”團隊成員幫助老人于東吳門前照下相片。“蘇州最打動我的地方,就在于她的人文精神。人文精神的傳承靠你們啦!”團隊成員送別老人時,老人擺擺手,笑盈盈地說道。

狀元接力:才華品德的雙重塑造

團隊隨后走訪蘇州狀元博物館。入口處,祁子涵同學為大家詳細講解狀元博物館的基本情況,吸引游客駐足傾聽。進入博物館,實踐團成員們被一幅幅狀元畫像和一件件珍貴文物所吸引。在清代狀元潘世恩的展區,他的殿試答卷字跡工整、論述精辟,展現出深厚的學識功底。

走訪間,團隊成員注意到,蘇州歷史上的狀元不僅才華橫溢,還特別注重品德修養,在家風建設上頗有建樹。團隊成員在趣味尋寶的游戲中,搜尋和記錄狀元的家訓。

圖為實踐團成員走訪狀元博物館。張添愛供圖

精神共鳴:古今交融的傳承之路

實踐尾聲,團隊成員以“賡續蘇州文脈,弘揚教育家精神”為主題,展開吳文化專題讀書會。通過線上連線,實踐團指導老師王一成分享道:“蘇州物華天寶、人間地靈,其所孕育的‘崇文重教’傳統,歷經歲月洗禮,依然深深烙印在蘇州的城市肌理與民眾心間,成為蘇州文化傳承發展的穩固根基。”

圖為團隊成員開展專題讀書會。李蘇供圖

習近平總書記曾言:“對歷史最好的繼承,就是創造新的歷史;對人類文明最大的禮敬,就是創造人類文明新形態。”從府學筑基到狀元榮光,從書院墨香到博物館珍藏,蘇州始終以“崇文”為魂,讓“狀元”從金榜題名的科舉符號,升華為一座城市尊知重教的精神圖騰。當下,蘇州立足社會發展,傳承蘇州教育文脈,融入現代教育與城市精神文明建設,為蘇州文化發展注入活力。這場跨越千年的接力,將在你我的見證下,行穩致遠、續寫輝煌。

圖為實踐團成員于蘇州狀元博物館前合影。張添愛供圖

素材來源:蘇州大學“哲學+”實踐團

文字:張蕓蕓、茍鑫鑫

圖片:李蘇、張添愛、茍鑫鑫、成一涵

一審:王曉沁、成一涵

二審:王一成、董筱文、張凱麗

三審:謝凱