為深度挖掘湘西州非物質文化遺產價值,推動土陶技藝“活”起來,鄉村振興“旺”起來。7月3日,吉首大學馬克思主義學院揚眉“土”氣,守正創新陶藝傳承實踐團在王艷老師的指導下,攜9名志愿者走進湘西州永順縣萬坪鎮李家村,開展土陶文化調研與鄉村振興實踐活動。

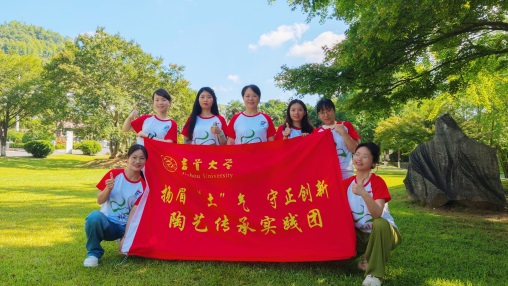

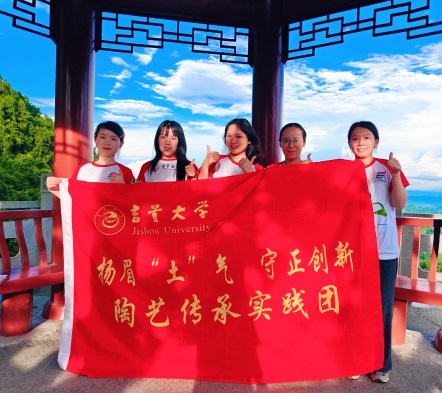

圖為實踐團與指導老師合影 劉瑤攝

活動中,實踐團拜訪了湘西州州級第四代非遺土陶傳承人彭繼松,深入了解湘西傳統土陶制作工藝及其背后的文化內涵。彭爺爺詳細介紹了陶藝的悠久歷史、發展脈絡、土陶制作的全過程,并分享了自己堅守土陶技藝的心路歷程。他指出:他的土陶主要采用當地豐富的金剛泥,土陶制作需經過捏制、雕刻、曬干和高溫燒制等工序制作而成。值得一提的是,彭爺爺的制陶工具十分質樸,僅有一批陶泥、一根木棍、一個軸盤、一碗清水,外加他那雙因熟能生巧而格外靈巧的制陶之手。雖然彭爺爺的工作室簡單且古樸,但他在面對家境的清貧與陶藝市場日漸式微的雙重困境卻依然十年如一日地守著祖傳的窯火,以布滿老繭的雙手將千年技藝揉進每一坯陶土,此刻的他是無私的,是偉岸的,令實踐團成員深受觸動。

圖為彭爺爺制陶現場 劉瑤攝

圖為彭爺爺將做好酒陶小心翼翼放置木板畫面 龍樹清攝

在與彭爺爺及其子的交流中,,實踐團探討了如何借助電商、文旅的銷售渠道、學校平臺的教育渠道、居民推動的社群渠道來提升土陶知名度,為土陶技藝的傳承與鄉村振興提供新思路。

實踐環節中,彭爺爺始終耐心十足,手把手地指導每一位成員。從如何精準控制陶泥形狀,到怎樣巧妙運用雕刻刀進行裝飾,彭爺爺都傾囊相授。成員們全神貫注、認真學習,積極動手嘗試。盡管過程中困難重重,比如陶泥時常不聽使喚、制作出的形狀不夠規整等,但在彭爺爺的悉心幫助下,大家逐漸掌握了關鍵技巧,成功制作出了屬于自己的陶藝作品。

圖為彭爺爺進行木棍使用方法指導 劉瑤攝

圖為彭爺爺進行捏陶手勢指導 劉瑤攝

圖為彭爺爺進行塑形指導 劉瑤攝

體驗活動結束后,成員們圍坐在一起,暢談活動感受與收獲。大家一致表示,通過此次親身體驗,不僅掌握了陶藝制作技能,更深刻領略到了傳統文化的獨特魅力與深厚價值。一位成員感慨道:“以往只是在電視上看到過陶藝制作,今日親自上手嘗試,才發覺其中學問深奧。彭爺爺幾十年如一日堅守這門手藝,實在令人敬佩。”

圖為團隊成員交流合影 龍樹清攝

實踐團以指尖觸碰陶藝溫度,以匠心領悟非遺精髓,于揉捏雕琢中與千年技藝深度交融。成員們精進拉坯、雕刻等技藝,更在創意碰撞中讓傳統工藝迸發青春活力。他們立下傳承之約,愿做陶藝文化的傳播者,以青年視角講述泥土故事,讓非遺之美浸潤人心;同時將攜手彭爺爺等匠人,搭建技藝交流、資源共享的平臺,以青春力量激活傳統文化,共促非遺薪火相傳。