「選擇火與泥,就是選擇生活。」

1.匠心傳承:從泥漿到成坯的技藝堅守

2025年7月9日,“窯火薪傳”青年突擊隊走訪清遠市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)石坎片區(qū)“同心窯研學基地”,在石坎陶瓷非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人劉灶煥師傅的帶領與講解下,躬耕學習古龍窯的悠久歷史。

(基地實景圖)

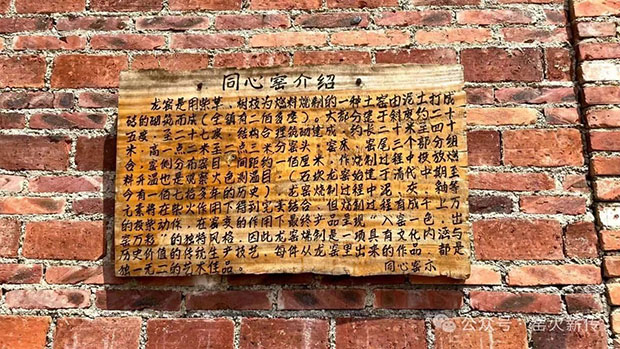

“選擇火與泥,選擇古老,選擇堅守,選擇生活”——代代同心窯傳統(tǒng)匠人共同傳承者這份匠人精神。年方六十多的龍窯老匠劉灶煥師傅向窯火薪傳突擊隊講解道:龍窯是以柴草、樹枝為燃料燒制成的一種土窯,并由泥土打成的磚砌筑而成。

(同心窯介紹圖片)

陶瓷漿料的制備離不開“打漿機”和“榨漿機”的作用。劉灶煥師傅帶領突擊隊走進基地、細細講解打漿機和榨漿機的使用方法與功能

(打漿機或者榨漿機的作用說明圖片)

通體泥漿的柱狀機器,完成了一次又一次的打漿、榨漿使命,見證了石坎龍窯的數(shù)十年間不斷的薪火。

(打漿機實物圖)

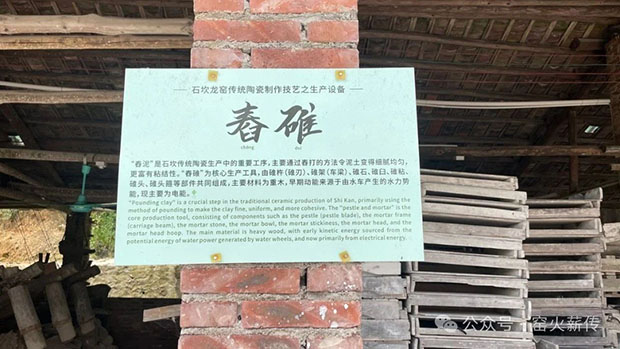

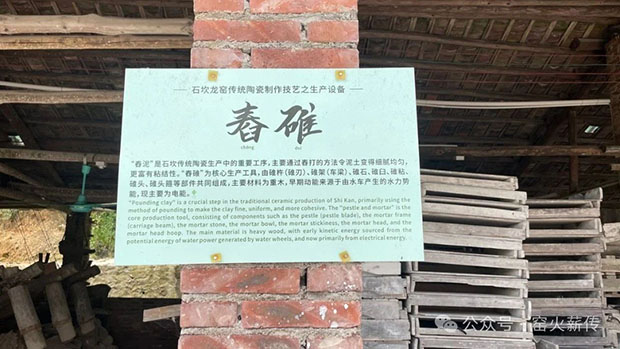

龍窯的左邊,存放著“沖床”、“舂碓”等石坎龍窯傳統(tǒng)陶瓷制作技藝的生產(chǎn)設備。在一排舂泥的半自動機器的一起一落間,泥料就變成了粉末,顆顆精細,粒粒細膩。“咚、咚、咚”的舂碓聲不斷回蕩在廠房上空,窯火薪傳突擊隊對龍窯的制作程序有了進一步了解。

(沖床介紹圖)

(舂碓介紹圖)

為了讓突擊隊同學對石坎陶瓷的制作程序有更深刻的印象,劉灶煥師傅親身示范石坎陶瓷制作工序的制作工藝之一:拉坯。師傅將煉得均勻一致、不含空氣的泥放在轉(zhuǎn)動輪上,用手拉出器型多樣、厚度合適、造型美觀的胚體。

(劉灶煥師傅親身示范拉坯)

2.窯火不熄:一捧鄉(xiāng)土半世紀瓷業(yè)變遷

與劉灶煥師傅談笑間,突擊隊不覺已行至傳統(tǒng)陶瓷燒制的窯爐。火紅的天地間,師傅講述著石坎陶瓷悠久的歷史:自1957年開始,石坎鎮(zhèn)各鄉(xiāng)村作坊陶瓷廠經(jīng)公私合營或合作化改造后,創(chuàng)辦了地方國營清遠瓷廠和石坎公社瓷廠,一度成為廣東省日用細瓷的主要基地之一;60年代轉(zhuǎn)營生產(chǎn)工業(yè)絕緣電瓷產(chǎn)品......

(傳統(tǒng)窯爐實物圖)

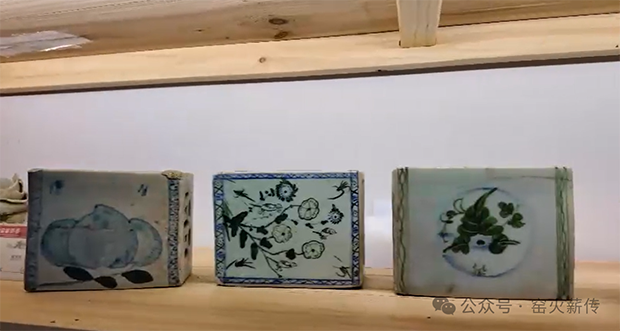

燒制冷卻后,便形成了譽有“江西名瓷,清遠土碗”美稱的石坎陶瓷。

(石坎陶瓷實物圖)

石坎龍窯是廣東現(xiàn)居最多的龍窯群,見證了我國陶瓷工業(yè)的發(fā)展歷程。但隨著城市化、工業(yè)化進程的加快,傳統(tǒng)的龍窯制瓷行業(yè)也面臨著轉(zhuǎn)型升級、人才引進的時代命題。為此,劉師傅也帶領突擊隊參觀了石坎龍窯陶瓷制作技藝的現(xiàn)代生產(chǎn)設備。

從現(xiàn)在代加工生產(chǎn)的“絕緣子”高頻瓷、瓷燈、頭花座、滑石瓷等工業(yè)用瓷改造升級為陶瓷藝術品、日用品,致力于將“清遠土碗”打造成當代的“清遠名碗”。

(劉灶煥師傅在向隊員們講解現(xiàn)代窯爐)

經(jīng)此同心窯研學基地之旅,“窯火薪傳”青年突擊隊對石坎陶瓷非物質(zhì)文化有了更深層次的認識與理解。此次百千萬工程——清遠龍頸行,“窯火薪傳”突擊隊將秉持著對傳統(tǒng)文化的尊敬之心,希冀將承載著清遠歷史記憶的石坎陶瓷帶入全國人民的文化視野中,吸引更多人的關注與參與。

這是一場傳承文化的喚醒與傳播,需多方努力:共飲濱江水,傳承龍窯情。

(基地實景圖)

文案|楊美惠

排版|陳奕桐

圖片|窯火薪傳技術宣傳組