在紅安縣高橋鎮彭家村的綠野間,坐落著一座平凡而又特殊的農家小院。這里,便是開國上將陳錫聯的誕生之地。當“將星啟航”實踐團的足跡踏入這片土地,一口刻著“將軍井”的石碑,率先牽出一段跨越百年的傳奇——這口井,藏著陳錫聯將軍與故鄉最本真的羈絆。

井畔的命運伏筆

童年的陳錫聯和伙伴在井邊抓青蛙,不小心掉進了井里,路過的四叔把他從井里撈了上來,后來鄉親們都風趣地說,沒有想到這一撈撈出了一個共和國的上將。這個從鄉土里摸爬滾打的孩子,終將在時代的驚濤中破浪而出。

后來,少年投身革命,從鄂豫皖的烽火到長征的雪山,從夜襲陽明堡的硝煙到新中國的建設,一路披荊斬棘。而故鄉的井,靜靜流淌成精神的圖騰——它見證過將軍的青澀,更映照出共產黨人“從群眾中來”的根脈。

舊居:歲月打磨的人生注腳

斑駁磚墻前,“陳錫聯同志舊居”的匾額泛著柔光。推開門,舊木柜、素色床帳在日光里沉默,卻又字字千鈞:這簡樸的陳設,是將軍戎馬一生的底色——不戀浮華,只向光明。

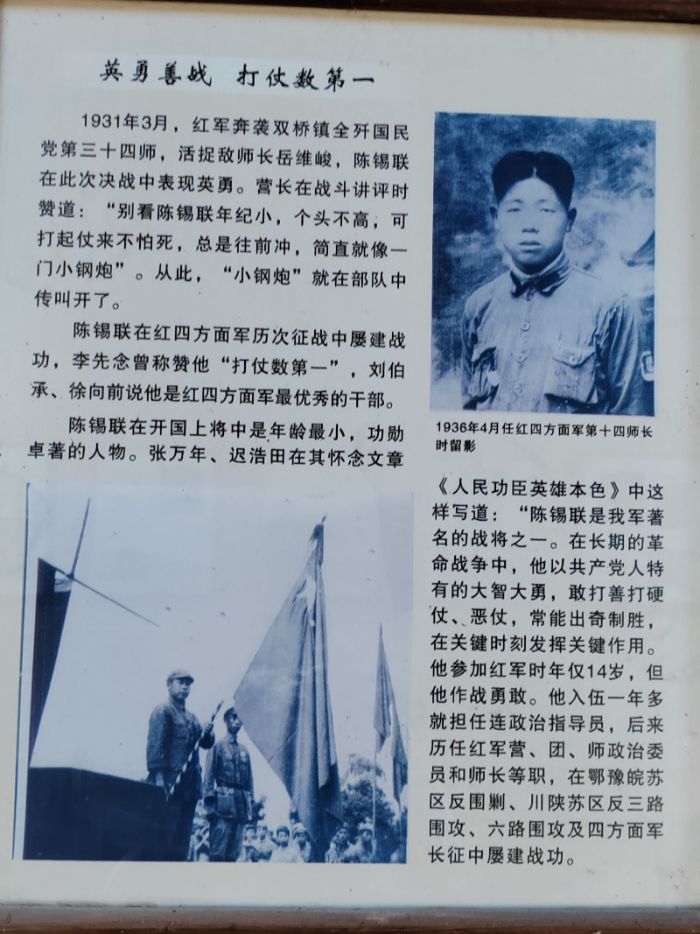

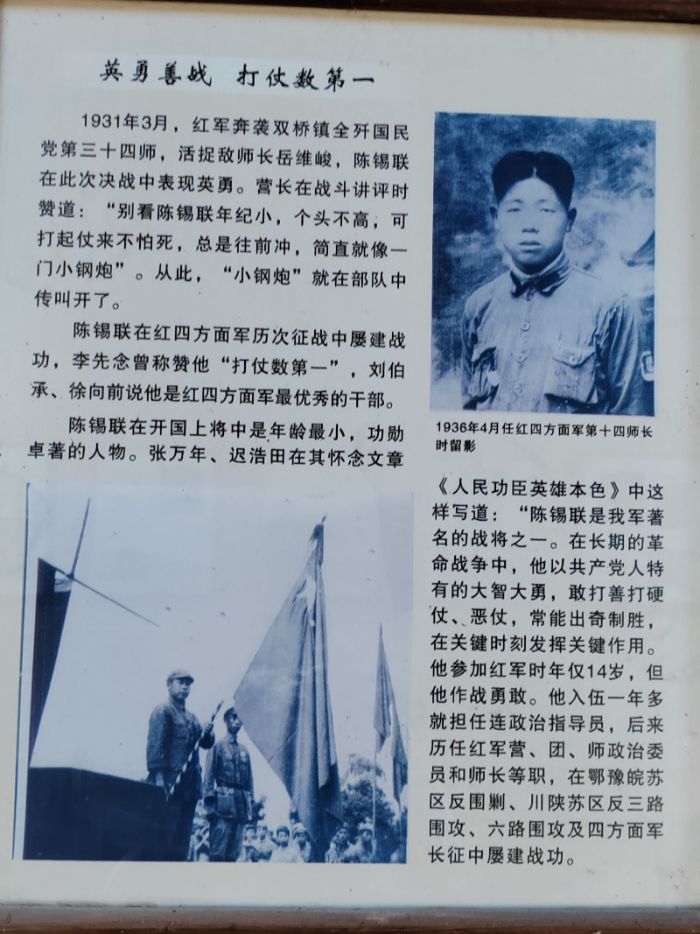

14歲從軍的舊照凝著堅毅,而更早的1931年雙橋鎮硝煙中,年輕的陳錫聯已如利刃突入敵陣:全然不顧身形單薄,活捉敵師長岳維峻。沖鋒時的悍勇讓營長驚贊脫口:“別看這娃個子不高,打起仗來像一門炸開的小鋼炮!”這句戰場驚嘆,成了他戰斗生涯最鮮活的注腳。

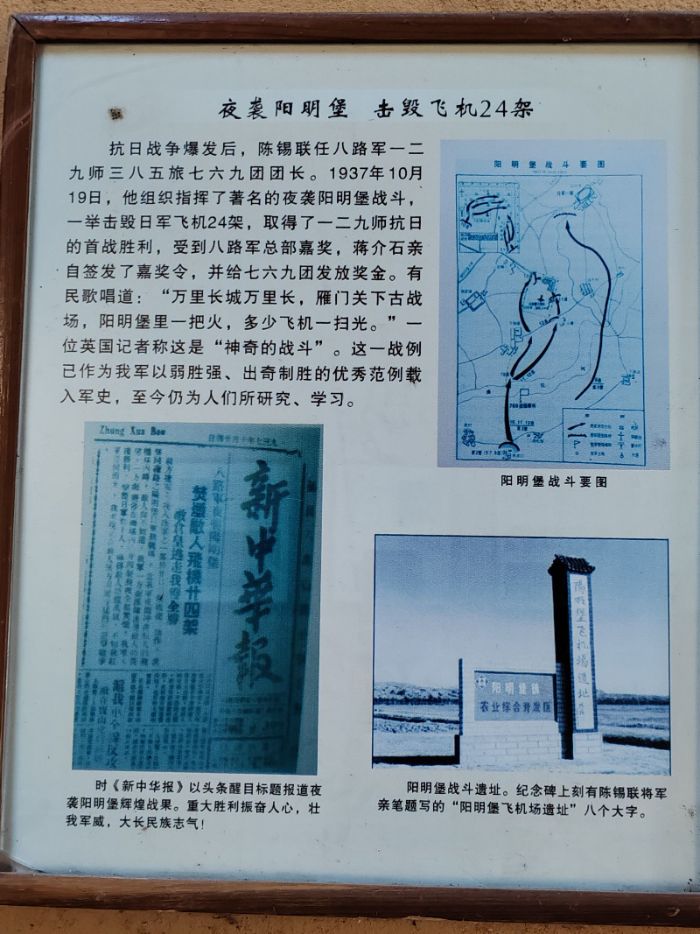

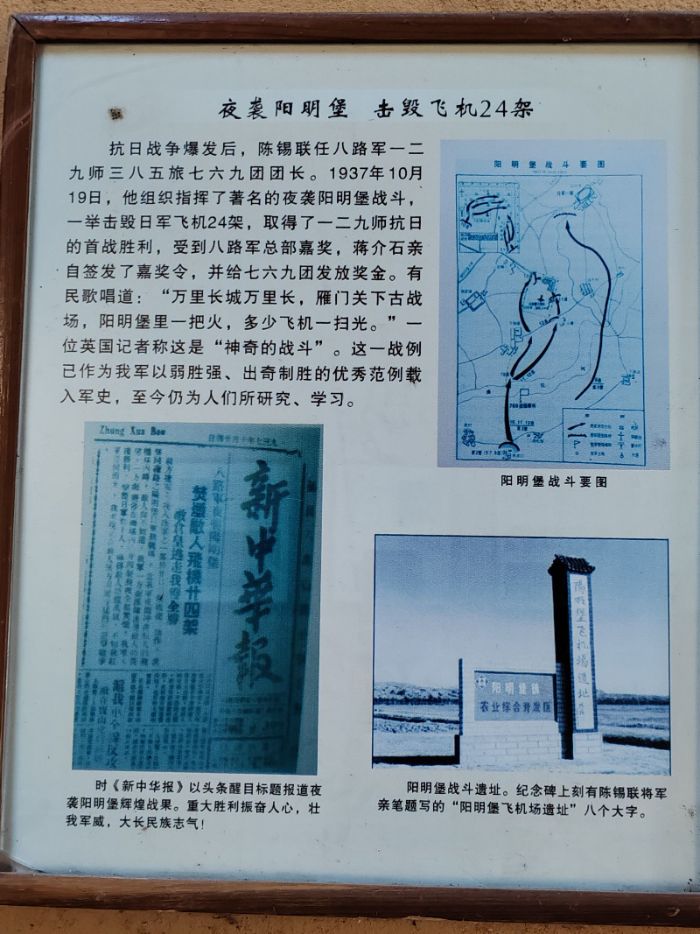

夜襲陽明堡焚毀24架敵機的史料仍帶著硝煙溫度,劉伯承、李先念的贊譽字字鏗鏘……從雙橋鎮的“小鋼炮”初鳴,到陽明堡的雷霆破陣,樁樁戰績既剖開“打仗數第一”的戰將本色,更照見共產黨人將“敢打硬仗、善出奇兵”的血性,淬煉成了穿透歲月的精神炮火。

傳承:在鄉土里對話歷史

實踐團圍坐在農家堂屋。“陳奶奶,剛才在陳錫聯將軍舊居里看到了“母子情深”的故事,您可以給我們講講嗎?”

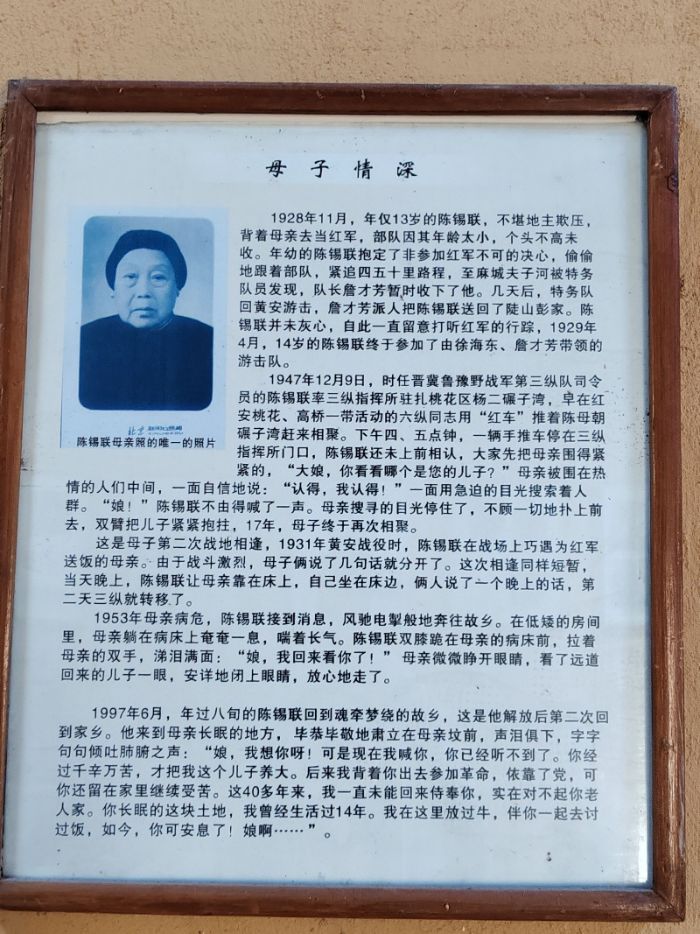

“他13歲那年,娃瞅著地主逼得沒活路,連夜背娘要當紅軍!部隊嫌他小不收,他瘋了似的追四十多里,鞋底磨穿,腳指頭全是血泡……” 陳奶奶比劃著說到。

堂屋陰影里,將軍井的波光映上窗紙。陳奶奶繼續說道“娘給部隊送飯,瞅見個眼熟身影,剛喊‘錫聯’,他紅著眼攥住娘衣襟,又突然松開——仗還沒打完啊!母子倆就著槍炮聲說了半句話,他轉身又沖回陣地。”

暮色漫過舊居石墻,將軍井碎成銀鱗。那些被炮火鍛造的剛強里,嵌著最柔軟的牽掛:13歲背母參軍的倔強,戰場邊攥衣又松的倉促,病床前跪守的淚光……當鄉親們的講述漫過時光,我們懂了——將軍的“小鋼炮”,一半炸碎敵人,一半暖透故鄉。

從將軍井的波光,到舊居的磚縫,再到展柜里的史料,彭家村的每寸呼吸都在訴說:真正的將星,永遠與山河同輝,與人民同心。當“將星啟航”的腳步叩響歷史之門,紅色基因正以最鮮活的姿態,在傳承中澎湃生長——這,或許正是故鄉與將軍相互饋贈的永恒答案。