在中國人民抗日戰爭勝利80周年之際,南京信息職業技術學院數碼藝術學院“烽火映初心・藝繪振興路”鄉村振興實踐團走進南京市六合區冶山街道,以數字技術為鑰匙,在歷史遺存與振興實踐的交融中,解碼紅色基因感悟鄉村發展的時代內涵,開啟了一場紅色文化的活化與傳承之旅,讓沉睡的革命記憶在云端煥發新生。

深挖紅色印記,留存珍貴歷史記憶 東王老街的墻磚暗格里,藏著抗戰時期地下交通站傳遞情報的“生命線”。實踐團將目光聚焦這片紅色土地,對桂子山戰役指揮部舊址——吳氏老宅、何仿參軍處、江蘇省委地下交通站等抗日戰爭時期的革命遺跡展開重點調研。

隊員們通過文字實錄、音頻訪談、影像掃描等方式,系統梳理紅色印記。在與老兵后代、社區老人的深度交流中,他們耐心傾聽、細致記錄,最終成為傳承紅色基因的鮮活載體,讓那段烽火歲月的記憶得以妥善留存。

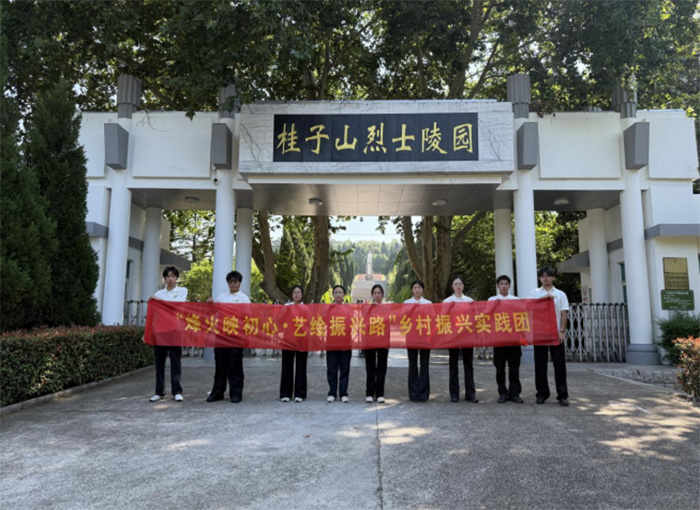

創新傳播形式,打破時空界限 7月1日建黨節當天,實踐團走進桂子山烈士陵園,開展了一場特殊的“行走的思政課”。成員們瞻仰烈士群像,聆聽革命事跡,將沉浸式體驗轉化為創作靈感。退役士兵施俊偉發揮專業所長,制作出可交互的紅色教育H5線上微場景,以“數字+紅色”的創新模式,讓革命故事突破時空限制,實現了一場跨越時代的“隔空對話”。

不僅如此,團隊還運用數字修復軟件,對征集到的10余張泛黃褪色、帶有破損劃痕的老舊照片進行精細化修復。一張拍攝于60多年前的合影,經成員程怡菲像素級修復后,清晰展現出中華兒女在社會主義革命和建設時期的奮斗場景。“當80多歲的老奶奶看到修復好的照片,眼中閃爍的光芒讓我們明白,數字技術不是冰冷的工具,而是傳承情感與記憶的溫暖橋梁。”程怡菲的話語道出了團隊的心聲。

校地協同發力,延續紅色傳承 此次實踐中,南京信息職業技術學院數碼藝術學院與冶山街道東王社區簽約共建“大學生校外社會實踐基地”。雙方將以基地為依托,開展常態化合作,通過資源互補、雙向賦能,持續推動紅色文化的挖掘、整理與傳播。

當00后大學生的數字創意遇上革命老區的紅色底蘊,南信青年用青春智慧為冶山紅色文化注入了新的活力。他們的實踐不僅讓紅色記憶在數字時代煥發光彩,更為革命老區的文化傳承與振興提供了青年方案、青春力量。

未來,南信學子也將以“大學生校外社會實踐基地”為陣地,持續深耕冶山的紅色資源,持續書寫革命老區紅色傳承與振興的新篇章。

文/南京信息職業技術學院數碼藝術學院 曹雙 孫嬋 王靖妍

圖/南京信息職業技術學院數碼藝術學院 施俊偉

來源/南京信息職業技術學院數碼藝術學院“烽火映初心·藝繪振興路”鄉村振興實踐團