在重慶永川松溉鎮的深巷里,一間古樸的油紙傘店,正以執著匠心守護著一項省級非遺油紙傘制作技藝。店主羅鈔作為家族技藝傳承人,從祖父手中接過傳承接力棒,與妻子攜手,讓承載歷史的油紙傘,在當代續寫著詩意與溫度并存的文化篇章。

(圖為羅鈔油紙傘店鋪門匾 攝 董文輝)

羅鈔的油紙傘技藝,源于祖父輩的堅守——祖父曾以全手工制傘營生,撐起家族與鄉土的“風雨庇護”。盡管父親未延續這門手藝,家族對傳統工藝的情感,仍在羅鈔身上悄然延續。

大學修習美術專業的他,將藝術感知融入傘面繪制:山水暈染、民俗圖案創作……讓油紙傘跳出“實用工具”邊界,成為可賞可藏的藝術載體。而他沉默內斂的性格,恰讓其更專注于工藝打磨,一間小小的店面,到處都是已經制作完成的油紙傘和各種工藝品以及制作工具,每一把精美的油紙傘都仿佛是一段段浪漫的愛情故事深深地吸引著我的目光。

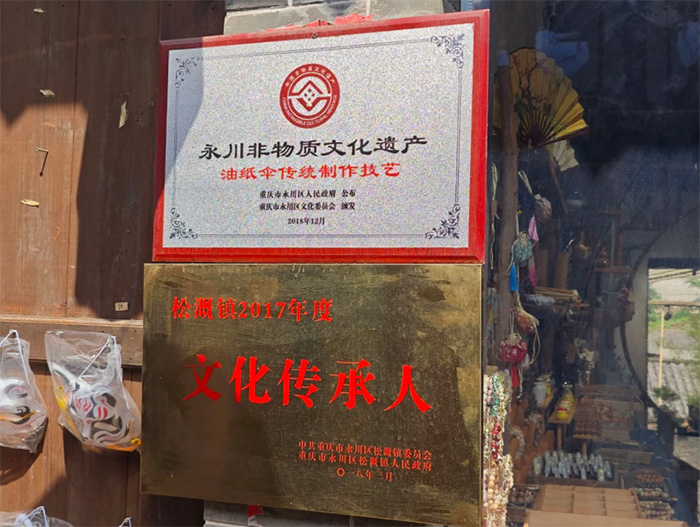

(圖上為永川非物質文化遺產認定牌圖下為文化傳承人認定牌 攝 董文輝)

采訪現場,因羅鈔不善言辭,妻子成為技藝的“生動講述者”:從選料到制作,她細致拆解著非遺密碼。

這種“分工”背后,是兩代人對技藝的共同守護:羅鈔埋首于“手上功夫”,用數十年光陰復刻祖父的制傘節奏;妻子則銜接“文化傳播”,借社交平臺、線下體驗,讓冷門非遺走入公眾視野——夫妻合力,讓油紙傘從“深巷孤品”,漸成游客探尋松溉鎮的文化符號。

(圖為文化傳承人羅鈔 攝 董文輝)

油紙傘制作,始終堅守“全手工”底線:竹骨彎曲需憑經驗拿捏弧度,傘面繪制要順應紙張纖維暈染,桐油晾曬得看天候“察色變”……每一道工序都是手工制作,無一處可被機械替代。

羅鈔的妻子說小店的裝修擺設以及各種各樣的精美的小部件都是由羅鈔親手設計制造的,每一處都透露出他作為美術生的細膩與非遺傳承人的執念。沉默的羅鈔不會刻意講述傳承意義,卻把對傘藝的理解,偷偷藏進了每道木紋、每處轉角里,讓來客推開木門的瞬間,就踏入一場“看得見、摸得著”的非遺敘事。

(圖為羅鈔妻子向團隊講解油紙傘制作過程 攝 董文輝)

在機械生產普及的今天,松溉鎮這柄油紙傘,借祖孫傳承的根基、夫妻協作的溫度,成為連接過去與當下的文化符號。當雨滴落在手工繪制的傘面,濺起的不僅是水花,更是傳統技藝在堅守中煥發的時代光彩——這是羅鈔夫婦的非遺答案,也是中國式傳承最質樸的模樣:沉默的匠心,永遠值得被聽見;古老的技藝,永遠期待被激活。